サラリーマンの不動産投資で所得税や住民税が節約できる、と聞いたことはありませんか?

不動産投資で本当に節税ができるのか?この記事では、節税効果をシミュレーションしながら解説します。

>>【無料で7000円分もらえてお得】今だけのキャンペーンまとめ

サラリーマンの不動産投資で節約できる税金

まずは、サラリーマンが不動産投資をした場合に節約できる税金の種類について見ていきましょう。

1.所得税

会社から給与を得ているサラリーマンは毎月の給与から源泉徴収により所得税が差し引かれ、最終的に年末調整により所得税の精算を行っています。

サラリーマンに給与所得以外の収入がある場合、その額が一定額を超えると確定申告して納税をする必要があります。

不動産所得もそのひとつです。

給与所得と不動産所得は損益を相殺できるため、不動産所得が赤字となった年は、赤字分を給与所得から差し引くことができます。

これを損益通算といいます。

損益通算により課税所得が下がれば、所得税も減額になります。

すでに納税済みの所得税は、確定申告することで還付されます。

2.住民税

住民税は前年度の所得額に対して課される税金です。

したがって、所得税同様、給与所得と不動産所得との損益通算で課税所得が下がれば、住民税も減額されます。

なお、課税所得に変更があっても、住民税は単独で申告する必要はありません。

所得税の確定申告をすることで、データが市区町村へ送られるため、自動的に住民税額も修正される仕組みです。

サラリーマンの不動産投資、節税シミュレーション

次に、実際にどれくらいの節税になるのか簡単にシミュレーションしてみましょう。

経費計上できるもの

そもそも、不動産所得が赤字にならないと、給与所得と損益通算できないためサラリーマンにとって節税効果はありません。

不動産所得は不動産の貸付などの運用により得た総収入金額から必要経費を差し引いて求めます。

また、必要経費とは、原則、不動産収入を得るために支出した費用のことを指します。

不動産所得 = 不動産の運用により得た収益 - 必要経費

下記は、経費として認められる主な支出です。

租税公課

不動産取得税、固定資産税など

損害保険料

火災保険料、地震保険料など

修繕費、リフォーム費用

修繕にかかった費用、入居者入れ替え時のリフォーム費用など

管理費

設備の保守・点検、共用部分の清掃など

ローンの金利

ローン返済額の利息分

減価償却費

建物、建物付属設備などの固定資産の減価償却費

この減価償却費の計上が節税における大きなポイントとなります。

減価償却費は、建物や建物付属設備の耐用年数に応じて、帳簿上に分割して経費計上できるものです。

つまり、実際の支出は初年度のみですが、2年目以降にも帳簿上に支出を計上できるのです。

払う税金を減らう方法

減価償却費が大きければ、実際は黒字であっても帳簿上の赤字がつくれます。

赤字となれば損益通算によりサラリーマンの課税所得を下げられます。

課税所得が下がれば、所得税が減額されるという仕組みです。

所得税の節税シミュレーション

サラリーマンが投資用マンション1室を購入して、賃貸により収入を得る場合の節税効果をシミュレーションをしてみましょう。

経費として支出した金額(年間)

| 項目 | 支出金額 |

| 租税公課 | 8万円 |

| 損害保険料 | 3万円 |

| 修繕費・リフォーム費 | 4万円 |

| ローン金利 | 20万円 |

| 減価償却費 | 200万円 |

| 経費合計(a) | 235万円 |

年間収支

| 収入 | 家賃収入 10万円 ✕ 12ヶ月 | 120万円 |

| 支出 | ローン返済 | 60万円 |

| 経費合計(a) | 235万円 | |

| 年間収支 | ▲175万円 | |

ご覧の通り、帳簿上の不動産所得は175万円の赤字です。

しかし、減価償却費として計上している200万円は実際には支出していないお金です。

つまり、実際には25万円の利益がでていることになります。

実際は25万円の利益があっても、帳簿上の175万円の赤字は、サラリーマンの給与所得と損益通算することができます。

たとえば、課税所得が500万円の方であれば、課税所得は325万円に減額できるのです。

所得税の税率と2つの所得モデルからシミュレーション

では、所得税率表に基づき、課税所得が500万円の場合と、325万円の場合との所得税の差額を計算してみましょう。

| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |

| 195万円未満 | 5% | 0円 |

| 195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |

| 330万円以上695万円未満 | 20% | 427,500円 |

| 695万円以上900万円未満 | 23% | 636,000円 |

| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |

(出典:国税庁 所得税の税率)

課税所得500万円の所得税

500万円 x 20%(税率) - 42.75万円(控除額) = 57.25万円

課税所得325万円の所得税

325万円 x 10%(税率) - 9.75万円(控除額) = 22.75万円

サラリーマンの場合、年末調整で課税関係が終了していれば、すでに57.25万円を納税しています。

そのため、差額の34.5万円(57.25万円-22.75万円)が確定申告をすることで還付されます。

所得税は所得が高い方ほど税率が高くなる累進課税方式です。

今回のように課税所得が下がることで課税区分が変わると(20%→10%)、さらに節税効果が大きくなります。

住民税の節税シミュレーション

住民税の税率は、所得税のような累進課税方式ではなく一律10%です。

前年の所得に対して住民税が計算されますので、不動産所得との損益通算で課税所得が下がれば、住民税も減額されます。

課税所得500万円の住民税額は50万円、課税所得325万円になると住民税額は32.5万円になります。差額17.5万円が節税されたことになります。

なお、住民税は、所得税の確定申告をすることで、付随して調整されるため、住民税だけを別途申告する必要はありません。

節税目的の不動産投資の注意点

次に、節税を目的に不動産投資をする場合の注意点について説明します。

節税効果を高める物件選び

サラリーマンが不動産投資により課税所得を下げるためには、帳簿上の赤字をつくること、つまり減価償却費の計上がポイントになることをお伝えしました。

その減価償却費は、建物の構造と耐用年数によって決まります。

主な建築構造の法定耐用年数(住居用)

| 構造 | 法定耐用年数 |

| 木造 | 22年 |

| 木造モルタル | 20年 |

| 鉄筋鉄骨コンクリート造り | 47年 |

| 鉄筋コンクリート造り |

同じ価格の不動産であれば、新築・築浅物件より、中古・築古物件のほうが1年当たりの減価償却費を大きく取ることができます。

たとえば、木造の新築住宅を6,600万円で購入した場合、減価償却費として計上できる金額は1年あたり300万円です(6,600万円÷22年)。

一方、築後10年の木造住宅を同価格で購入した場合、耐用年数は残り12年、減価償却費は550万円です(6,600万円÷12年)。

投資用不動産を将来的にどう扱うのかによって物件の選び方は異なってきます。

所得税や住民税を節税するためだけの投資なのか、もしくは不動産を管理運用しながら継続収益を求めるのかによって、投資対象となる不動産の選び方は違ってくるのです。

減価償却期間が終わると節税効果がなくなる

減価償却費を計上している期間は、帳簿上の赤字により節税効果を得られていても、償却を終えてしまうと不動産所得は黒字に転じます。

そのため損益通算ができなくなり節税効果は消滅します。

本来の不動産投資の位置づけが賃貸収入により収益を得ることだとすると、節税目的だけの不動産投資は出口戦略が難しくなるのは事実でしょう。

いろんな税金を考慮する

節税目的だけの不動産投資は、譲渡のタイミングや譲渡益にかかる税金も考慮しなければなりません。

一時節税効果を得られても、結果として、損になってしまうこともあります。

そう考えると、不動産投資の節税効果は、本来の不動産運用の副産物と考えるのが適切です。

サラリーマンの不動産投資の節税効果は事前にシミュレーションを

サラリーマンの不動産投資の節税効果について解説しました。

節税効果は、給与所得の所得税率によっても異なりますし、選ぶ物件や運用方法によっても違います。

どの程度の効果が見込めるかはしっかりシミュレーションをすることが重要です。

>>【無料で7000円分もらえてお得】今だけのキャンペーンまとめ

不動産に興味があるなら、不動産クラウドファンディングも知っておきましょう!

ピックアップ記事

テクラウドで買えない・投資できない理由と対策5選|抽選・先着に勝つコツを解説

「テクラウド(TECROWD)で投資したいのに、毎回抽選に外れてしまう」「先着方式で申し込んでも間に合わない」と悩んでいませんか?本記事では、テクラウドで投資できない主な理由と、その対策を詳しく解説します。抽選や先着方式の仕組みを理解し、投資成功の確率を高めるためのポイントを紹介します。テクラウド(TECROWD)で買えない理由とは?…

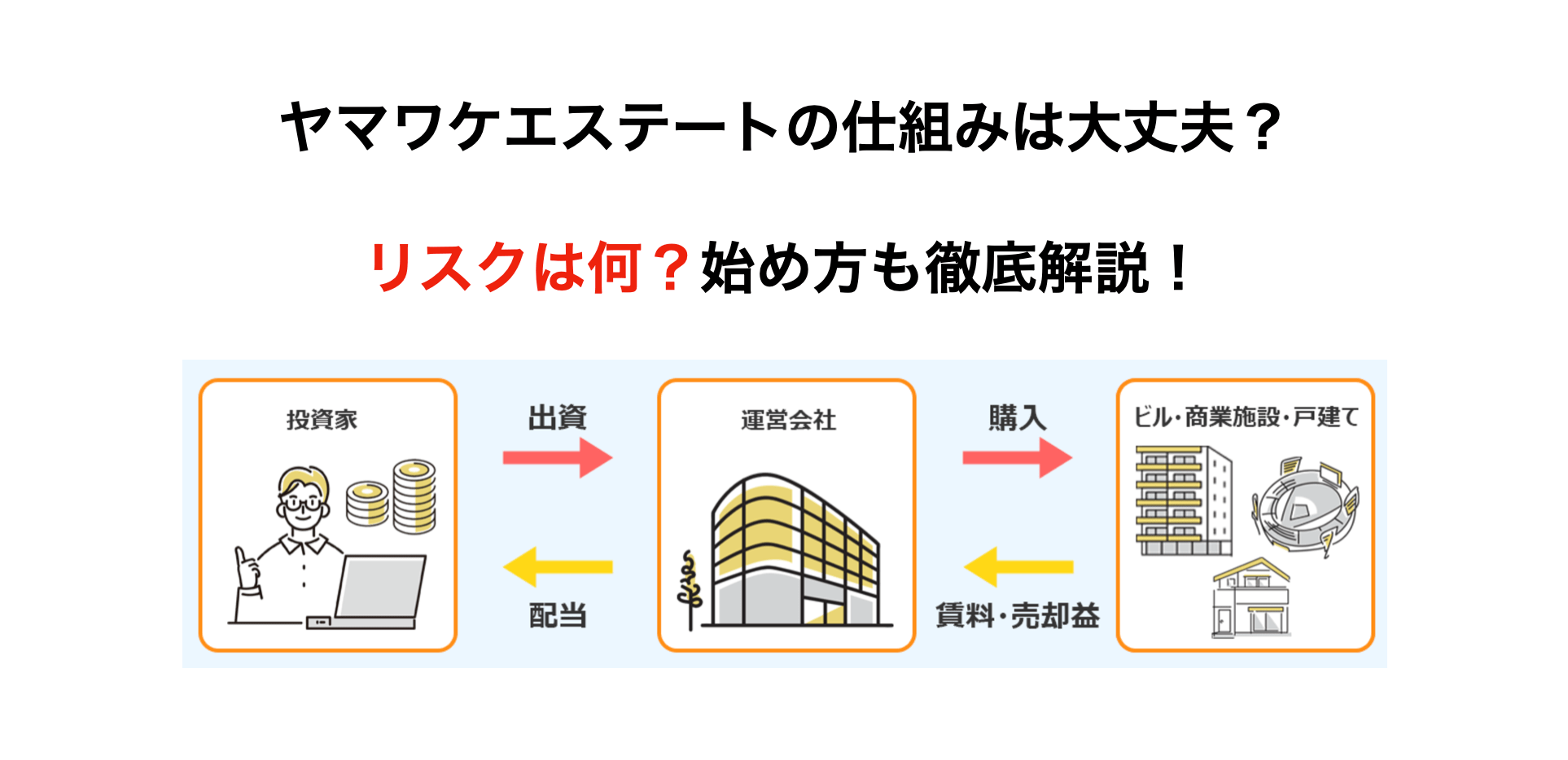

ヤマワケエステートの仕組みは?始め方やリスクも徹底解説!

「ヤマワケエステートって、他の不動産クラファンと何が違うの?」「仕組みが難しそうで不安…」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では以下の点を初心者でもわかりやすく解説します。・ヤマワケエステートの仕組みや投資の流れ・リスクや、複数のリスクへの対策1万円から始められる不動産クラウドファンディングとして注目を集めるヤマワケエステート。その裏側にあるビジネスモデルやファンドの種類、投資家を守る仕組みを理解していきましょう。ヤマワケエステートの基本的な仕組み…

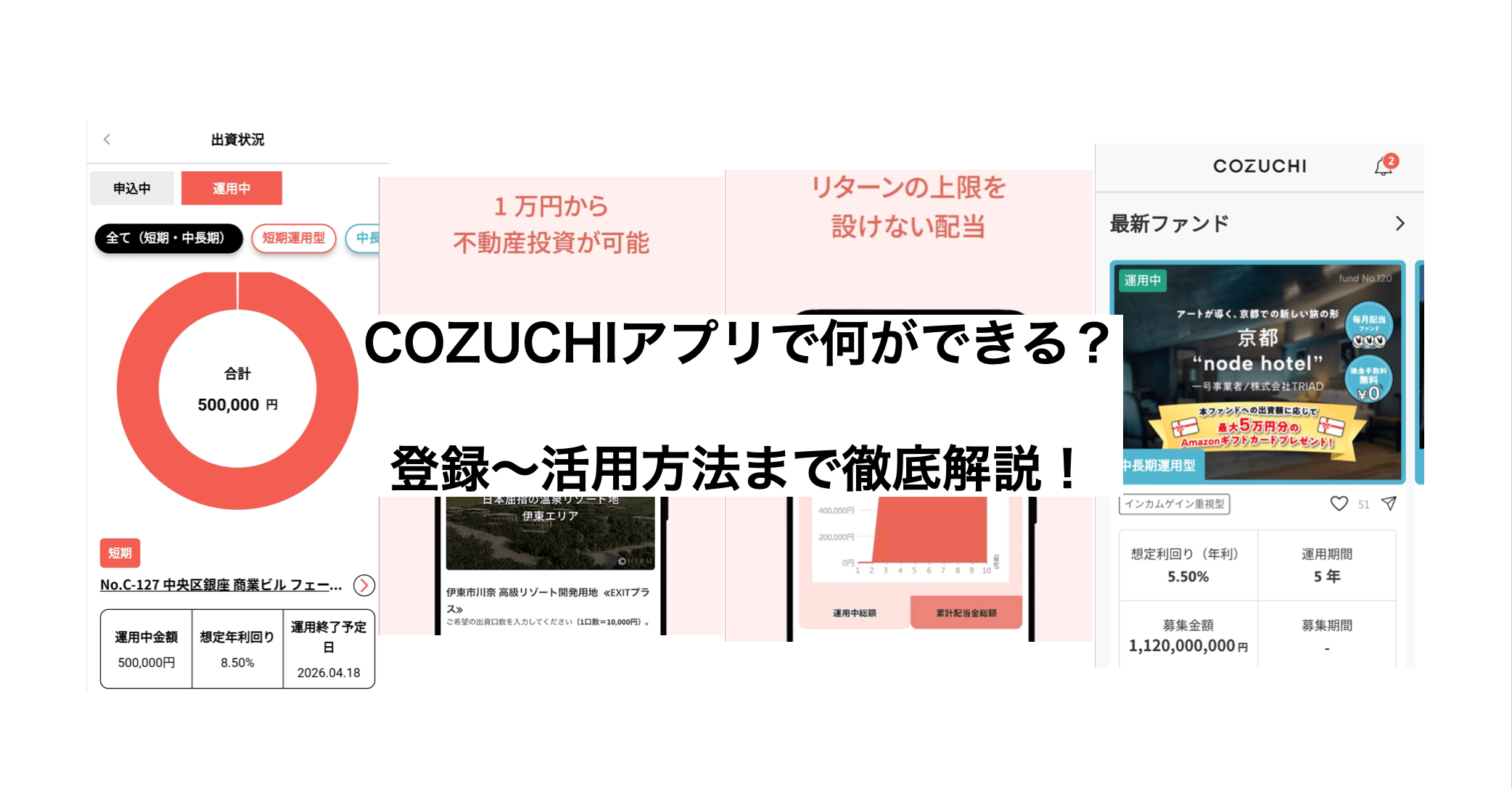

COZUCHIのアプリで何ができる?実際に使い登録〜活用方法まで徹底解説!

「不動産クラウドファンディング、COZUCHI(コヅチ)のアプリって使いやすい?」「ブラウザと何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では「COZUCHI」の公式アプリについて詳しく解説します。…