投資信託(投信)は、多くのケースで投資初心者におすすめの金融商品として紹介されています。

実際のところ、投資信託は本当にやらないほうが良いのでしょうか。

この記事を読んで投資信託の理解を深め、上手な活用方法を学んでいきましょう。

| この記事の要点まとめ |

|---|

|

>>【3000円分もらえる】ソーシャルレンディングのキャンペーンまとめ

投資信託とは?

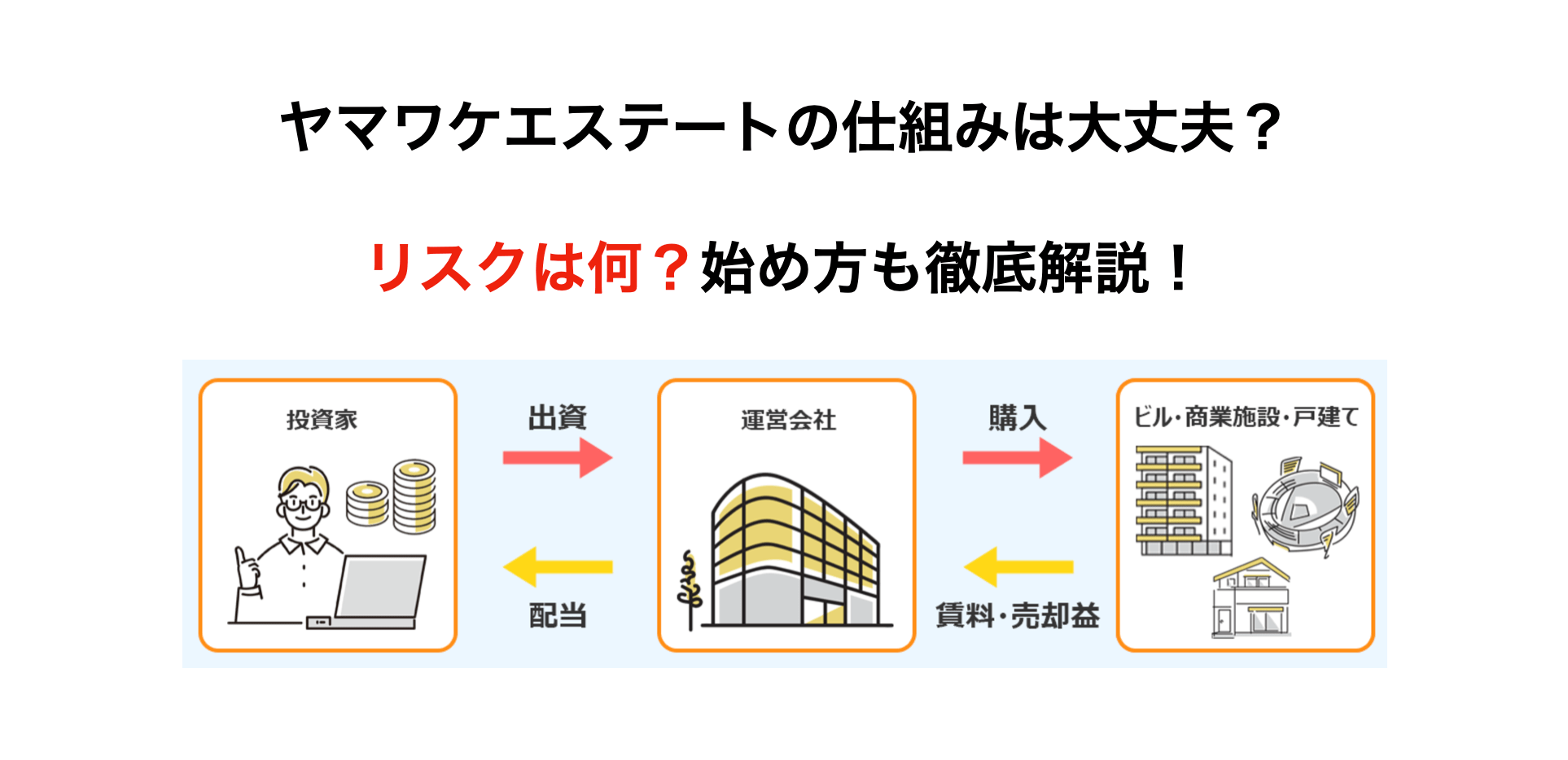

投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、ファンドマネージャーと呼ばれる運用の専門家が株式や債券などの複数の金融商品に投資・運用する金融商品です。

運用の成果として発生した利益は、投資家それぞれの投資金額に応じて分配されます。

投資信託の仕組み

投資信託は主に、販売会社・運用会社・信託銀行の3つの組織によって運営されています。

投資家から預かった資金は販売会社から信託銀行に渡り、信託銀行が資産の保管・管理などの役割を担います。

ただし、実際に資金を運用する権限をもつのは運用会社であり、信託銀行は運用会社の指示を受けてその資産で金融商品を売買します。

3つの組織がそれぞれの役割を果たすことで、投資家の資産が安全に守られる仕組みとなっているのです。

投資信託の基準価額

投資信託の運用成果や価値の変動に関する評価は「基準価額」と呼ばれる指標で表されます。

基準価額は、投資信託の1口あたりの価格を示しており、単位は「円」です。

ちなみに、「基準”価格”」とよく間違われますが、「価格」ではなく「価額」です。

基準価額の計算方法

基準価額は、投資信託の純資産総額を総口数で割ることで求められます。

【計算式】基準価額=投資信託(ファンド)の総資産総額/総口数

例えば、投資信託の純資産総額が100億円で、総口数が1000万口であれば、基準価額は1万円となります。

「投資信託はやめたほうがいい」といわれる4つの理由

では、なぜ投資信託はやめたほうがいいといわれるのでしょうか。盲点となるその主な理由を4つ解説します。

理由1.短期的に大きな利益は稼げない

投資信託は、株式など他の金融商品と比べると値動きが少なく、短期目線では大きな利益を狙えません。

複数の金融商品に分散投資する投資信託は、損失のリスクを軽減することが期待できます。

一方で、価格変動が小さいために短期的に大きな収益を見込むことは難しい金融商品です。

そのため、投資信託は一般的に、中長期的な運用が基本とされています。

短期的に大きな利益を稼ぎたいと考える人には合わない投資商品だと言えます。

理由2.手数料などのコストが高い

投資信託は手数料の種類が多く、なかでも保有期間中ずっと支払い続けなければならない信託報酬のような手数料もあります。

ファンドマネージャーに運用を任せる代わりに、自身で銘柄や売買時期を考えて投資する金融商品よりも手数料は高くなります。

そのため、コストがかさんでしまって、利益を出しづらくなってしまうケースも考えられるでしょう。

投資信託を運用する際にかかる手数料には、購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額などがあります。

理由3.株式のようにリアルタイムでの売買できない

投資信託の基準価額は1日1回しか変動せず、売買注文を出した日には売買金額がわからない形式となっているため、株式などのようなタイムリーな売買取引はできません。

リアルタイムの価格を確認しながら売買注文できるデイトレードのような取引をしたい人には、投資信託は向かないといえます。

理由4.元本割れする可能性がある

投資で資産を増やすことを狙う限り元本割れのリスクは存在し、投資信託も例外ではありません。

元本割れとは、投資のために購入した金融商品の価格が、当初の購入代金を下回ることです。

金融商品の価格が日々変動するからこそ利益を期待できる一方、もちろん値下がりする可能性も十分に考えられます。

銀行等の金融機関による定期預金であれば基本的には元本が保証されていますが、投資信託を含めた投資商品には元本保証はありません。

投資信託が抱える7つのリスクとは?

次に、投資信託が抱える具体的なリスクについて見ていきましょう。

1.市場リスク(価格変動リスク)

そのため、市場全体の下落はもちろん、日々の価格変動や特定資産クラスの変動が基準価額に影響します。

もしリーマンショックのような大規模な下落が起きた場合、短期的には大損してしまうこともあります。

また債券市場では、金利の上昇が債券価格の下落を招き、その結果、債券を主要投資対象とする投資信託の価値に悪影響を与えることがあります。

2.信用リスク(デフォルトリスク)

企業が倒産や財務困難に陥ると、投資信託の投資先が元本や利息を支払えなくなる可能性があります。

3.流動性リスク

このリスクは特に市場が狭く取引が少ない資産に対して起こりやすくなります。

不動産等の流動性が低い資産を持つ投資信託は、短期間で現金化するのが難しい場合があります。

また、金融危機などにより、取引量が大きく減るなどの理由で、希望する数量・タイミングで取引ができなくなる場合があります。

4.為替変動リスク

仮に円高が進行すると、外貨建て資産の円換算価値が減少することになり、投資信託の基準価額にマイナスの影響を与えることがあります。

手数料がかかる場合も

投資信託の中には、為替ヘッジありのものもあります。

これにより為替変動リスクを抑えることができますが、「ヘッジコスト」と呼ばれる手数料がかかるため、運用成績に悪い影響を与える可能性があります。

また、円安進行により為替差益が得られるケースでは、為替ヘッジありの場合、そのメリットを享受できなくなります。

5.金利リスク

金利が上昇すると、既発債券の価格が下落し、債券を主要投資対象とする投資信託の価値が低下する可能性があります。

長期債券は金利変動の影響を受けやすく、金利リスクが高まります。

6.インフレリスク

特に固定金利の資産はインフレに対して脆弱です。

インフレが急速に進行した場合、投資信託のリターンがインフレ率に追いつかず、実質的なリターンが減少することがあります。

7.運用リスク

そのため、ファンドマネージャーの運用方針や判断ミスによって、期待通りの運用成果が得られないリスクがあります。

投資信託に投資するのはやめたほうがいい人の特徴とは?

しかし、必ずしもすべての人に適しているわけではありません。

以下の特徴を持つ人は、投資信託をやめておいたほうがよいかもしれません。

1.短期的な利益を求める人

また、市場の短期的な変動に対して敏感に反応してしまう人は投資信託に投資する上でもストレスを感じやすく、適切な運用が難しくなることがあります 。

2.リスクを許容できない人

これらのリスクに対して耐性が低い人や、元本割れを絶対に避けたい人(絶対に損をしたくない人)には適していません。

リスクを犯すのが不安な人、安全性を重視する人は、実質的に元本保証がある預金や国債などのほうが適しているといえます。

3.資金が急に必要になる可能性がある人

また、市場に大きな変化がない場合でも、預金のようにすぐに現金を手にできるわけではありません。

投資信託の銘柄によって異なりますが、一般的に投資信託の売却申し込みを行った翌営業日が約定(やくじょう)日、さらにその3~4営業日後が受渡日となります。

証券口座から、通常の預金口座への入金はさらに翌営業日となるため、実際には5~7日程度がかかることになります。

そのため、現在の経済状況に余裕がなく、何かがあったときに急に現金が必要になる可能性のある人には向いていない投資商品であるといえるでしょう。

4.投資知識がまったくない人

投資の基本を学ぶことに抵抗がある人は、ロボアドバイザーなど、より簡単な商品を選ぶのも1つの手です。

5.運用手数料を嫌う人

近年はインデックスファンドを中心に手数料の低コスト化が進んでいます。

それでもこれらの手数料を嫌う人は、より低コストで運用できる投資手段(個別株式やETFなど)を検討するほうがよいでしょう。

6.自分で投資先を決めたい人

自分で銘柄のリサーチや売買を楽しみたい投資家は、個別株式投資のほうが適しています。

投資信託は本当にやめたほうがいい?メリットをおさらい

紹介してきたとおり投資信託にはデメリットがある一方で、投資信託ならではのメリットがあるのも事実です。

実は、投資信託のメリットを生かした運用を行うことで効率よくお金を増やせます。

以下で投資信託の4つのメリットをご紹介します。

メリット1.専門家が運用してくれる

投資信託の大きなメリットの一つとして、運用をファンドマネージャーと呼ばれる専門家に任せられることが挙げられます。

また、投資先を決めることは大変むずかしい作業であり、そこで躓いてしまう投資初心者も少なくありません。

その点、投資信託は専門家が代わりに運用してくれるため、相場動向を気にせずに済みます。

投資知識が浅い初心者が個人で運用するよりも安心して投資を始められるでしょう。

メリット2.少額から投資できる

投資信託は少額から始められるため、気軽にスタートできます。

例えば株式投資の場合、原則100株単位での売買であるため少なくとも数万円から数十万円程度かかることが一般的です。

それに対して、投資信託は金融機関によっては1口100円から購入できる商品も数多くあります。

投資信託は投資家から幅広く集めたお金を大きなひとつの資金として運用するため少額から投資が可能で、参入ハードルが低い金融商品といえます。

メリット3.分散投資でリスクを軽減できる

投資信託は様々な資産を組み合わせたパッケージ商品であり、投資信託の商品ひとつに投資するだけでも簡単に分散投資できます。

値動きの異なる幅広い資産に分散投資することで、一部の資産が値下がりしても他の資産でその損失をカバーできる可能性があります。

投資には必ずリスクが伴いますが、分散投資によってそのリスクを低減させることが可能です。

メリット4.複利の効果で雪だるま式に増えていく

複利とは、運用によって得られた利益を再投資することで、その利益がさらなる利益を生みだしていくことをいいます。

投資信託では、利益として分配される分配金を受け取らずに再投資する方法で、複利効果を享受して雪だるま式に資産を増やしていくことが期待できます。

長期で運用すればするほど複利の恩恵は大きくなります。

自分にあった投資信託を見つけよう。投資信託の種類

投資信託にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。以下に代表的な投資信託の種類を説明します。

インデックスファンド

市場平均のリターンを目指し、運用コストを低く抑えられるのが特徴です。

市場指数の変動に伴う市場リスクがありますが、運用方針が明確で分かりやすいことから、初心者からも人気があります。

日経平均株価連動型ファンドやS&P500連動型ファンドなどが代表的です。

アクティブファンド

アクティブファンドには、成長株に特化したファンドや特定のテーマに投資するテーマ型ファンドなどがあります。

バランス型投資信託

資産配分によりリスクを分散し、安定したリターンを目指します。

投資家のライフサイクルに合わせて、資産配分を変更する「ライフサイクルファンド」もあります。

退職年などの目標期日を事前に設定し、そこへ向けてリスク資産の比率を変えるなどの運用を行う「ターゲットデートファンド」といった、商品も提供されています。

不動産投資信託(REIT/リート)

不動産投資信託は、商業施設やオフィスビル、住宅などの不動産を投資対象とするファンドです。

国内REITファンドやグローバルREITファンドがあり、投資家は多様な不動産に分散投資することができます。

債券投資信託

利息収入を主な目的としており、比較的安定したリターンが期待できます。

国内債券ファンドや、グローバル債券ファンドなどがあり、投資家のニーズに合わせた選択が可能です。

マネーマーケットファンド(MMF)

元本の安全性を重視し、流動性が高いのが特徴です。

利回りは低いですが、短期的な運用に適しています。

短期債券ファンドや短期預金ファンドなどがあり、リスクを抑えた運用が可能です。

初心者が投資信託で失敗しないためにはどうすればいい?

投資にリスクは付きものだといえど、やはりできるだけリスクを抑えて損はしたくないでしょう。

ここでは初心者が投資信託を始めるうえで、できるだけ失敗しないための対策やコツについてご紹介します。

資産運用の目的を決める

初めての投資信託で失敗しないためには、資産運用を始める目的やいつまでにどのくらいの資産をつくりたいかなどを事前に考えることが大事です。

例えば、子どもの教育資金のために15年後までに1,000万円準備したい、などです。

具体的な目的や目標額・運用期間などが決まっていれば、それにあわせて数多くの投資信託から商品を絞り込めます。

逆算して毎月の掛け金や運用スタイルなどを考えたりすることも可能です。

不用意に高いリスクの商品を選んでしまうことも避けられます。

長期的に積立投資で運用する

初心者におすすめなのが、長期投資かつ積立投資です。

投資期間が長ければ長いほど、複利の恩恵は大きくなります。

また、積立投資は、投資信託を購入するタイミングを分散できます。

つまり、「時間分散」を体現できるのです。

高値で買い損するのを防げる

一度のタイミングで全ての資金を投資すると高値で購入してしまう可能性があります。

しかし、購入時期を複数回に分けて投資することで買付価格が平均化されてリスクを低減できます。

世界の経済は基本的に将来に向かって成長していくものと考えられます。

仮に高値掴みしてしまったとしても、長期で持ち続けることで損する確率を下げることができます。

投資信託に投資するならNISAやiDeCoを使うのがおすすめ

投資信託をはじめる場合、「NISA(少額投資非課税制度)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」といった税制優遇制度を利用することで、さらに有利に投資を進めることができます。

NISAを使って投資信託に投資する

NISA口座で運用を行うことで、通常は約20%(正確には20.315%)かかる税金がゼロになります。

2024年からスタートした新NISAでは、非課税限度額として、生涯の投資枠が1,800万円、年間では最大360万円までNISA口座で運用が可能となっています。

大きな税制優遇を受けられる

生涯投資枠のうち600万円分が「つみたて投資枠」で、政府が厳選した長期・積立・分散に適した投資信託に積立投資ができます。

残りの1,200万円分は「成長投資枠」といい、上記の投資信託のほか、個別株や国内外のETFなどにも投資が可能です。

つまり、生涯投資枠の1,800万円をまるまる投資信託で埋めることも可能で、NISAを活用することで非常に大きな税制優遇を受けることができます。

>>投資のプロ太鼓判「2024新NISA」の要点と4つのメリット

iDeCoを使って投資信託に投資する

上限掛け金(投資金額)は、職業や企業年金の有無によって異なります。

月額1.2万円(年額14.4マ万円)~6.8万円(年額81.6万円)となっており、数十本に厳選された投資信託の中から選んで投資できるようになっています。

節税メリットが大きい

iDeCoでの掛け金は、年末調整や確定申告によって全額を所得控除でき、投資したぶん、所得を圧縮することができます。

さらに、NISAと同じように運用益にかかる20.315%の税金も非課税となるため、税制面で非常に大きなメリットがあります。

ただし、iDeCoは原則60歳まで資産の引き出しができないほか、資金の受取時に課税されることがあり、それらの点には注意が必要です。

>>iDeCo(イデコ)とは何?どれくらい増える投資?わかりやすく解説

NISAとiDeCoを組み合わせた投資戦略が有効

NISAは生涯投資枠として1,800万円が設定されていますが、運用中の売却が可能で、売却したぶんは翌年また枠が復活する仕組みになっています。

そのため比較的柔軟な運用が可能です。

節税で得して老後年金を用意する

例えば、結婚後に運用を始めて、子供の出産のタイミングや住宅の購入などで資金が必要になった際にはいくらかを非課税で取り崩して使う、といったこともできます。

一方のiDeCoで長期的な資産形成を行うのに有効です。

現役世代であれば20~30年にわたって税制メリットを享受しながら、退職の近づいた60歳、あるいはそれ以降で「自分年金」として老後資金を受け取る、といったことができるでしょう。

投資信託はインデックスファンドがおすすめな理由

「やめたほうがいい」といわれることもある投資信託ですが、実は初心者が投資を始めるための優れた選択肢です。

中でも株価指数などに連動する「インデックスファンド」は、始めやすさやコストパフォーマンス等の面で非常に有利です。

投資初心者でも始めやすいのが特徴です。

その理由について詳しく解説します。

初心者におすすめな理由1.少額で始められるから

始めるための資金的なハードルが低いため投資初心者でも手軽に投資を始めることができ、資産形成を気軽にスタートできます。

初心者におすすめな理由2.長期的に安定したリターンが見込めるから

歴史的に見て主要な株価指数は長期的には一貫して成長を続けています。

インデックスファンドに投資することで、市場全体の成長を享受することができ、長期的には安定したリターンを期待できます。

初心者におすすめな理由3.リスクを分散できるから

インデックスファンドは、広範な銘柄に分散投資でるのが特徴の1つです。

例えば、米国の主要な株価指数「S&P500」に連動するインデックスファンドは、アメリカの主要な500社に分散投資します。

そのため、個別企業のリスクを大幅に低減できます。

1つの投資信託に投資するだけでリスク分散が自動で行われるため、初心者でも安心して投資を始められます。

初心者におすすめな理由4.手数料が安いから

アクティブファンドのように市場を上回るリターンを狙う運用を行う必要がありません。

信託報酬(手数料)が低く、ファンドによっては手数料が0.1%未満というものもあります。

手数料を抑えることで、実質的な投資家の手取りリターンが高まります。

初心者におすすめな理由5.運用の手間がかからないから

インデックスファンドは市場全体の動きに応じて投資が行われるため、その必要がありません。

指数に連動するだけなので、投資後は放置しても市場全体の動きを反映します。

そのため、忙しい人や難しい分析はわからないという人でも取り組みやすい投資手段です 。

Q.投資信託はやめたほうがいい?⇒A.初心者にはおすすめ

今回は、投資信託はやめたほうがいいといわれる理由や投資信託のメリット、そして初心者が投資信託で失敗しないコツなどを紹介しました。

また、株でのデイトレードなどのような投資をしたい方には向いていません。

当記事を参考に、資産形成の第一歩として投資信託運用から始めてみてはいかがでしょうか。

>>【3000円分もらえる】ソーシャルレンディングのキャンペーンまとめ