不動産クラウドファンディングのファンドには、匿名組合型と任意組合型の2つの種類があります。

匿名組合型と任意組合型とは、それぞれどのような方式なのでしょうか。

また、それぞれの違いは何でしょうか。この記事で詳しく解説していきます。

>>【徹底比較】おすすめ不動産クラウドファンディング9選

>>お得な不動産クラファンキャンペーンまとめ

匿名組合とは

商法第535条では、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる」組合形態であると定められています。

簡単にいうと、「投資家は営業者の事業のために出資をし、その事業で儲けが出た場合、出資額に応じて利益が分配されることを約束する」ということになります。ポイントは、投資家は事業に対しお金を出すのみであるという点です。不動産クラウドファンディングでは不動産事業に対し出資することになりますが、上記の点から、投資家が不動産の所有権を持つことはありません。

また、匿名組合員が出資した資金は営業者の財産となります(商法536条)。

>>【最新】不動産クラウドファンディング利回りランキング

匿名組合契約とは

「匿名組合契約」は文字通り、匿名組合に基づく契約のことを指します。

つまり「匿名組合の出資を行う者(匿名組合員)が匿名組合に関する事業を行う者(営業者)に出資を行い、営業者は匿名組合の事業によって得た利益を匿名組合員に分配する契約」です。

匿名組合の事業によって発生した損益は、匿名組合の営業者および匿名組合員の損益として課税されることとなります。

匿名組合の特徴

匿名組合の不動産クラウドファンディングにおける特徴には以下の3つがあります。

特徴1.他の出資者が分からない

一般的な組合の場合は、出資者が他の出資者の存在を確認できます。しかし、匿名組合の場合は出資者(投資家)と営業者(サービス事業者)との2者間契約であるため、他の出資者の存在や情報はわかりません。

匿名組合契約書には、契約の当事者である出資者と事業者1人ずつの名前しか載りません。出資者同士はお互いの存在をまったく知らないことになります。「匿名」という名前はこのことが由来となっています。

特徴2.不動産の登記に出資者の名前は載らず、登記費用を負担せずに済む

不動産投資として匿名組合契約を結ぶ場合、投資家は不動産を取得・運用する事業者に対して出資を行います。ただし、出資をしても不動産の所有権は事業者が持つことになるため、登記や登記移転は行いません。

したがって出資者は登記費用を負担することはなく、その不動産の登記に出資者の名前は載りません。不動産の管理や運営は所有者である事業者が行います。

特徴3.出資者は出資した金額以上の損失を負わない

匿名組合では、口座開設や不動産の売買は営業者の名前で行います。そのため、営業者は無限責任を負い、匿名組合員である投資家は有限責任を負うことになります。

つまり、損失が発生した場合、投資家は匿名組合の財産に対して、出資した金額を限度として責任を負う(出資額を超える額の責任を追わない)ことになります。

匿名組合型ファンドのメリット

不動産クラウドファンディングにおける匿名組合型ファンドのメリットは以下の4つです。

メリット1.短期運用の商品が多い

匿名組合型では、投資家が物件を保有せず登記などの手続きも不要であることから、運用期間が数カ月間という短期運用ファンドを提供しやすくなっています。不動産クラウドファンディングでは一般的に運用期間が短いほうがリスクを小さくできるためメリットといえます。

メリット2.最低出資金額が少ない

匿名組合型は1口数万円程度から投資できるファンドが多いという特徴があります。任意組合型ファンドは1口100万円など高額になるのが一般的であるため、気軽に投資できるという意味で匿名組合型にメリットがあります。

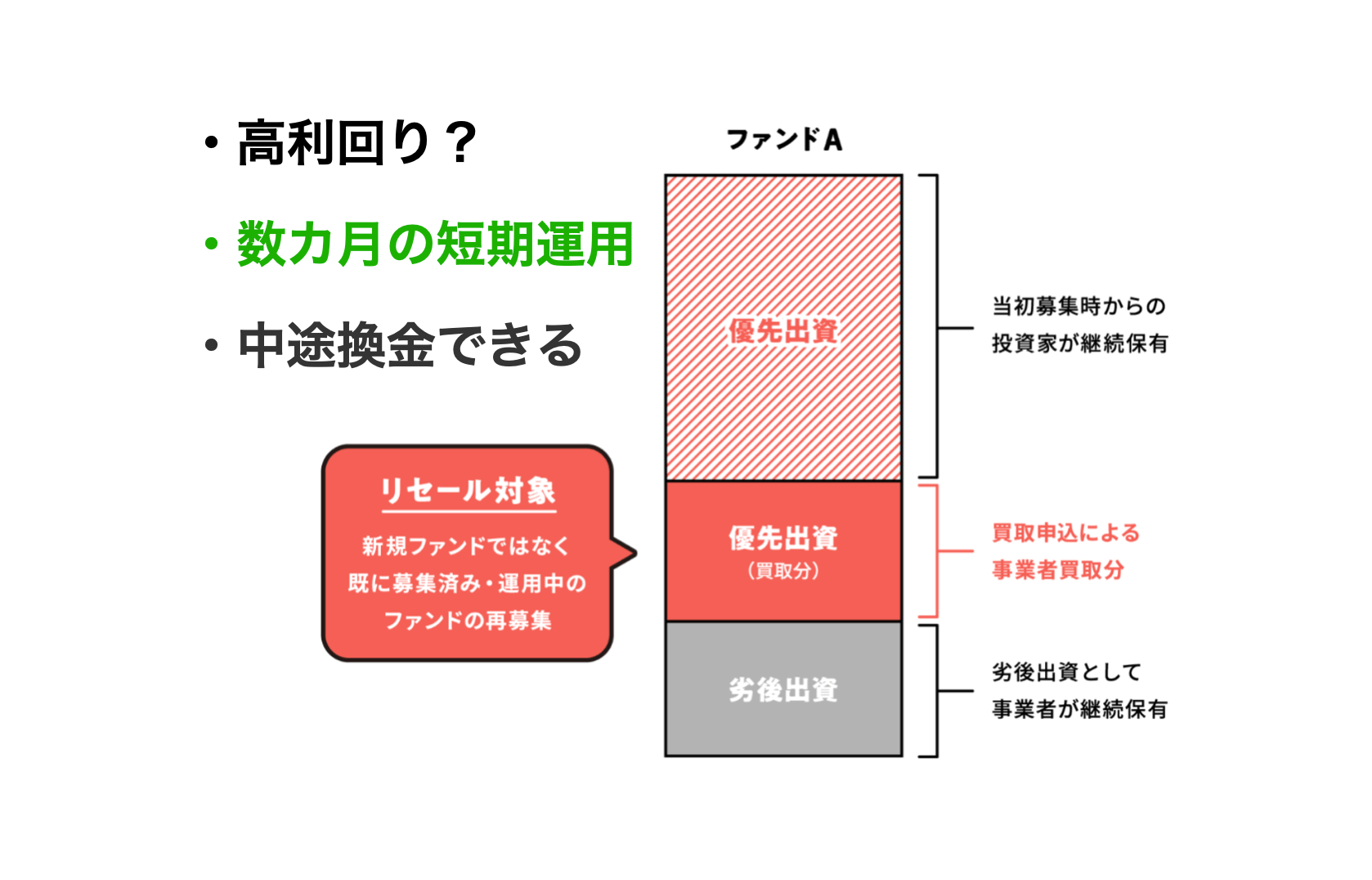

メリット3.優先劣後方式を採用した商品がある

匿名組合型には、優先劣後方式を採用したファンドがあります。優先劣後方式を採用することにより、投資家の投資リスク(元本割れリスク)を低減することが可能です。

優先劣後方式では、投資家だけでなく事業者自身も出資を行います。このとき、投資家の出資分を「優先出資分」、事業者による出資分を「劣後出資分」として資金を区分します。優先出資分は配当金が優先的に分配され損失は後から負担する資金で、劣後出資分は逆に配当金が後から分配され損失を優先的に負担する資金です。

不動産クラウドファンディングで優先劣後方式を採用している場合、仮に運用期間終了時に対象不動産の価格が下落しても、劣後出資の金額までは損失を事業者が優先的に負担することになるため、投資家の出資に対する元本割れリスクを抑えることができます。

メリット4.投資家の責任の範囲が限定されている

匿名組合契約を結んだ投資家が負う責任の範囲は限定されており(有限責任)、もし事業が失敗したときでも出資した金額以上の損失を負うことはありません。また、不動産の所有者は事業者であり、不動産運営の責任を負うのは事業者です。そのため投資家は不動産の運営をする必要がなく、専門知識があまりなくても始めやすいというメリットもあります。

匿名組合型ファンドのデメリット

一方、匿名組合型のデメリットとして以下の点が挙げられます。

デメリット1.事業内容や運営方法などに関わることはできない

事業や不動産についての意思決定権は、それらを所有し運用する事業者が持っています。匿名組合型では投資家は不動産の所有権を持たないため、万が一事業や運営がうまくいっていないとしても、口出しはできません。

つまり匿名組合型においては、投資先の事業者が何にお金を使って、どのような運営を行っているかを正確に知る機会はないともいえます。

デメリット2.節税メリットが得られない

不動産クラウドファンディングは広い意味で不動産投資の一種ですが、匿名組合型ファンドでは投資金額の多寡にかかわらず不動産の所有権を持つことはできません。そのため節税メリットも得られないことになります。

任意組合とは

任意組合は、各組合員からの出資を原資として不動産等を取得し事業を営むことになりますが、これらの資産については各組合員が共有(共同で保有)することになります。同様に、事業によって生じた債務についても、組合員全員が無限連帯責任を負うことになります。

任意組合における業務

任意組合の業務では各組合員が業務執行権を有しており、組合員の過半数を持って決定されます。しかし組合契約の定めるところにより、1人または数人の組合員または第3者に委任することも可能です。

組合が事業を営むことにより発生した利益および損失は、組合契約に定める分配割合に基づいて、各組合員に帰属することになります。損益分配について特段定めがない場合には、各組合員の出資額に応じて分配されます。

任意組合の特徴

任意組合型の不動産クラウドファンディングにおける特徴としては以下の3つがあります。

特徴1.任意組合の財産は各組合員で共有する

任意組合が保有する財産や契約は任意組合のものではなく、各組合員の共有となります。また、各組合員は持分を自由に処分したり、分割請求したりすることもできません。(民法第676条2項)。

特徴2.任意組合の債務は各組合員が無限責任を負う

任意組合の各組合員は、任意組合の債権者に対して無限責任を負います(民法第675条)。万が一、大きな損失が生じた場合は組合員が出資した以上の金額を負担しなくてはならなくなることもあり得ます。

特徴3.パススルー課税が適用される

任意組合の所得は、任意組合で課税されずに各組合員に分配され、各組合員はそれぞれ申告納付をします。任意組合は納税義務者ではなく、法人税が課されることはありません。

このような課税方式を「パススルー課税」と呼びます。任意組合の所得は、その持分割合等により各組合員に所得分配されます。各組合員はその分配金額に基づいて確定申告をする必要があります。

任意組合型ファンドのメリット

任意組合型のメリットとして以下の3点が挙げられます。

メリット1.長期運用できる商品が多い

任意組合型の運用期間は10年以上になるものが多く、長期運用で安定収益を生むことが目的の商品が多いのが特徴です。運用期間終了後は、市場価格を考慮して事業者が対象となる不動産物件を売却し、投資家に対して売却益を分配します。

メリット2.現物出資の場合は登記され、現物不動産の保有者になれる

任意組合型で「現物出資」をした場合、対象不動産の共有持分を投資家が持つため、現物不動産の保有者として不動産登記されます。不動産の登記には費用がかかりますが、不動産保有者として登記される安心感があります。

万が一事業者が倒産した場合でも、業務執行組合員の債権者は組合財産である不動産に対して強制執行等はできないと一般的に考えられていますので、組合員の財産は保全されているといえます。

メリット3.相続税・贈与税対策になる

先ほども述べた通り、任意組合型の場合、投資家は現物不動産の保有者として不動産登記されます。税務上、現物不動産への投資と同様の扱いとなることから、相続や贈与における不動産評価は「路線価」や「固定資産税評価額」をもとに評価されます。

このときの評価額は、一般的に現預金やその他の金融商品よりも小さくなる傾向があるため、相続・贈与の際の税金を抑えることができます。

また、賃貸物件であれば、「小規模宅地等の特例」という土地評価の減額特例があり、それを適用できる場合、土地の相続税評価額をさらに低くすることも可能です。

任意組合型ファンドのデメリット

一方、任意組合型のデメリットとして以下の3点があります。

デメリット1.運用期間が長い

任意組合型ファンドの運用期間は10年以上と長いものが多く、短期で運用したいという場合には向きません。

デメリット2.利回りが比較的低い

任意組合型ファンドの利回りは3%前後と比較的低いものが多く、高い利回りを狙いたい人には向かない可能性があります。

デメリット3.最低出資金額が大きい

匿名組合型ファンドは1口1万円から投資できるものが多いですが、任意組合型の場合は1口数十万円~100万円以上のものがほとんどで、投資をするにはまとまった資金が必要になります。

デメリット4.大きな損失を被る可能性がある

任意組合の各組合員は、任意組合の債権者に対して無限責任を負います(民法第675条)。責任に上限がないため、事業が大きく失敗した場合は出資した以上の損失を被る可能性もゼロではありません。

匿名組合型と任意組合型の違い

違い1.事業主体が事業者か出資者か

匿名組合型では、事業者が事業主体となり、投資家は事業者に対して金銭の出資のみを行います。これに対し、任意組合型では出資した複数の投資家が事業主体となり、共同で事業を行います。

違い2.最低出資金額の多さ

匿名組合型の不動産クラウドファンディングは1口1万円など少額からの投資ができます。これに対し、任意組合型の不動産クラウドファンディングは、最低出資金額が1口100万円など、高額での募集が中心となります。

違い3.運用期間の長さ

匿名組合型の不動産クラウドファンディングは、数カ月単位からの短期運用ができるのが特徴です。これに対し、任意組合型の不動産クラウドファンディングは、運用期間10年以上などで募集されるものが多く、長期運用で安定収益を得ることを目的とするのが特徴です。

| 匿名組合型ファンド | 任意組合型ファンド | |

| 事業主体 | 営業者(事業者) | 出資者 |

| 出資金額 | 1口1万円~数万円 | 1口数十万円~100万円以上 |

| 運用期間 | 数カ月程度~ | 10年~数十年 |

| 主な特徴 | ・少額から投資可能 ・短期運用ファンドが多い |

・長期運用で安定収益を得られる ・相続税・贈与税対策になる |

匿名組合型・任意組合型を取り扱う事業者は?

不動産クラウドファンディングのほとんどの事業者は匿名組合型のファンドを中心に扱っています。100%当てはまるわけではありませんが、「運用期間が2年未満の比較的短期」かつ「最低出資金額が1~数万円」のファンドはおおむね匿名組合型ファンドだと思ってよいでしょう。

逆に任意組合型ファンドを扱う事業者は比較的少なめです。以下で紹介します。

任意組合型の事業者一覧

任意組合型のファンドを提供している不動産クラウドファンディング事業者には以下が挙げられます。

匿名組合型・任意組合型の両方を提供する事業者

- COZUCHI(コヅチ)

- 利回りくん

- SOLS(ソルス)

- 100万円で大家さん/まちシェア(運営会社が同一。前者ブランドで匿名組合型、後者ブランドで任意組合型を展開)

任意組合型を専門に扱う事業者

- ジャストフィット

- あみシェア

- MSF(ミサワスマートファンド)

- Joint Owners(ジョイントオーナーズ)

- THE CITY SHARE(ザ・シティシェア)

- TRUST PARTNERS(トラストパートナーズ)

匿名組合型と任意組合型の違いを理解して自分にあった投資を

匿名組合型と任意組合型の特徴・違いについて詳しく解説しました。

現状、不動産クラウドファンディングで提供されるほとんどのファンドは匿名組合型ファンドです。匿名組合型は少額かつ短期間で投資ができるため、初心者の人でも始めやすいのが特徴です。

一方の任意組合型は最低出資金額が数十万円~100万円のものが多く、投資のハードルは高くなりますが、不動産の所有権を持つことができるため節税対策に活用できます。

不動産クラウドファンディングに投資を検討する際は、これらの特徴を押さえた上、投資の目的に合わせてファンドを選ぶとよいでしょう。