少額投資の手段として、近年注目を集めているソーシャルレンディング。

過去には一部の事業者による不祥事も発生しています。

今回はその中でも特に大きな事件の1つ「SBIソーシャルレンディング事件」について詳しく解説していきます。

| この記事の要点まとめ |

|---|

|

SBIソーシャルレンディングとは

「SBIソーシャルレンディング」の運営会社は、SBIソーシャルレンディング株式会社。

SBIグループの1社です。

2011年3月に開始したソーシャルレンディングサービスです。

国内のソーシャルレンディングサービスとしては、「maneo(マネオ)」「AQUSH(アクシュ)」に次いで3番目に生まれました。

問題が発生し廃業へ

2020年度の融資額は約390億円で、当時融資額では国内最大のソーシャルレンディングサービスにまで成長しました。

2021年3月末時点では、会員数約62000人・累計融資総額は約1693億円にまで達しています。

2022年3月には運用中のすべてのファンドにおける投資額全額を償還しました。

SBIソーシャルレンディングのサービス内容

「SBIソーシャルレンディング」が提供するファンドは、おもに「不動産担保ローン事業者ファンド」「オーダーメイド型ローンファンド」の2種類でした。

不動産担保ローン事業者ファンドは、数社の不動産事業者に対して毎月決められた額の募集を行うファンド。

基本的に常時募集されていました。

これに対してオーダーメイド型ローンファンドは、資金の借り手となる企業を個別に探して審査し、案件が発生するごとにファンド募集をかけるものでした。

SBIソーシャルレンディング事件の経緯

そして、その融資金が本来の借入使途以外で使われていた疑惑が発覚し、その後の信用の失墜につながっていきます。

融資先事業者「A社」について

A社は太陽光発電や不動産事業などを手掛ける企業。

B社から紹介を受けて2017年5月からSBIソーシャルレンディングでオーダーメイド型ローンファンドを継続的に募集していました。

A社関連ファンドのビジネススキームには、大きく「発電所案件」と「不動産案件」が存在しました。

問題が発生し始める

しかし、2017年5月から2020年10月までの間にA社関連として合計39ファンド、383億9,595万円が募集および融資されています。

「SBIソーシャルレンディング」全体の融資残高に占めるA社関連ファンドの融資残高の割合は2017年3月時点では0%でした。

その後急拡大し、2018年3月時点で32.1%、2019年3月時点で43.8%。

2020年3月時点で43.8%、2021年1月時点で39.2%と大きく膨れ上がっています。

A社関連ファンドのうち、問題ありと認められたファンド

当事件の事後、第三者委員会による調査が行われています。

その報告書の中でA社関連ファンドのうち問題があると認められたのが以下のファンドです。

1.太陽光発電所案件

10件の太陽光発電所案件(メガソーラーブリッジローンファンド17、18、20、24、25、26、29、31、32、33号)において問題ありと認めらています。

これらのファンドは、募集した資金をA社が設立したSPC(特別目的会社)などに貸し付けるものでした。

概要は以下の通りです。

| 募集時期 | 2018年11月~2020年10月 |

| 募集金額(合計) | 122.7億円 |

| 運用期間 | 10~24カ月 |

| 資金使途 | 太陽光発電施設の開発 |

一部のファンドについては、B社が管理する合同会社がSPCの社員持分を買い取り、この買取代金が原資となって貸付金が返済されました。

2.不動産案件

9件の不動産案件(不動産ディベロッパーズローンファンド9、10、11、12、13、14、16、17、20号)において問題があると認められています。

これらのファンドも、募集した資金をA社が設立したSPCなどに貸し付けるものでした。

概要は以下の通りです。

| 募集時期 | 2018年11月~2020年5月 |

| 募集金額(合計) | 84.6億円 |

| 運用期間 | 17~30カ月 |

| 資金使途 | 不動産取得資金および建物の建築資金 |

1件のプロジェクトは途中で工事がストップしてしまい、4件のプロジェクトでは着手すらされずに終わっています。

また、12号においては当初計画から大幅に遅延したものの工事は完成しています。

この計画での経費は総額4億円が見込まれていました。

それに対して工事請負契約に基づいてA社に送金された代金は2.6億円に留まり、結果大幅な赤字となっています。

資金使途違反

そして、問題があると認められた上記計19ファンドに対する融資額207.3億円のうち、62.4%にあたる129.3億円が資金使途違反と認められました。

SBIソーシャルレンディングで問題が発生した原因

これら一連の問題の原因として、第三者委員会は以下の点を指摘しています。

1.プロフェッショナリズム・投資家保護意識の著しい欠如

ソーシャルレンディング事業者は投資家から資金を預かっている以上、投資家保護のための高度な注意義務を負う必要があります。

しかし、「SBIソーシャルレンディング」においては、審査・モニタリング体制の不備があった上、不合理な融資判断が繰り返されていました。

2.経営トップの営業優先・過大な収益目標の設定

SBIソーシャルレンディング株式会社は、2018年12月頃から本格的な上場準備を開始していました。

そのため、2021年3月期には売上高目標11.1億円、営業利益目標4.0億円という前年度よりもかなり高い目標値を設定していました。

しかし2020年6月末時点で営業利益実績は約0.1億円程度と、目標を大きく下回っていました。

そのため経営トップは、第2四半期の営業利益目標を大幅に引き上げ2億円としました。

これを社員一丸となって達成する号令を発していました。

3.審査・モニタリング体制の欠陥

「SBIソーシャルレンディング」においては、ファンドの組成を担当する商品開発部が貸付審査も合わせて担当していました。

これは貸金においてもっとも重要な融資審査において、基礎的な専門スキルを持つ人材を配置していなかったことを意味します。

さらに、A社関連ファンドの担当者は1人しかおらず、その担当者が案件組成の検討・対外折衝・審査・モニタリングすべてを行っていました。

そのため常に目の前の業務をこなすことに精一杯で、モニタリングが十分にできていませんでした。

SBIソーシャルレンディング事件、その後の経過

これら一連の問題が発覚した後の経過は以下の通りです。

1.関係者の処分

取締役副社長であった渡部一貴氏を取締役に降格しました。

2.投資家への未償還元本相当額の償還

「SBIソーシャルレンディング」は2021年4月、A社関連の未償還元本相当額についてSBIグループとして補填することを発表し、後日実行しました。

投資家への損失補填は法律によって原則として禁止されていますが、今回は事故によるものとして認められました。

なお、この年のグループ全体の税引前利益は1403億円でした。

3.関東財務局による行政処分

第三者委員会の報告を受けて、関東財務局は「SBIソーシャルレンディング」に対して2021年6月に行政処分を行いました。

重大な問題と認められたのは、以下の点です。

ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為

ファンド募集ページ上の資金使途の表示が実際と異なっていた。

ファンドの取得勧誘に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

ファンド募集ページにおいて、「貸付審査及びモニタリングを実施している」と表示していたが、実際には行っていなかった。

当社の管理上の問題点

A社の開発スケジュール遅延や資金の不正使用を認識していながら、A社に対する新規ファンド募集を行った。

また、実効的な貸付審査及びモニタリングが行われていなかった。

処分内容

- ・1カ月間の業務停止命令

- ・経営管理体制および業務運営体制の再構築などの業務改善命令

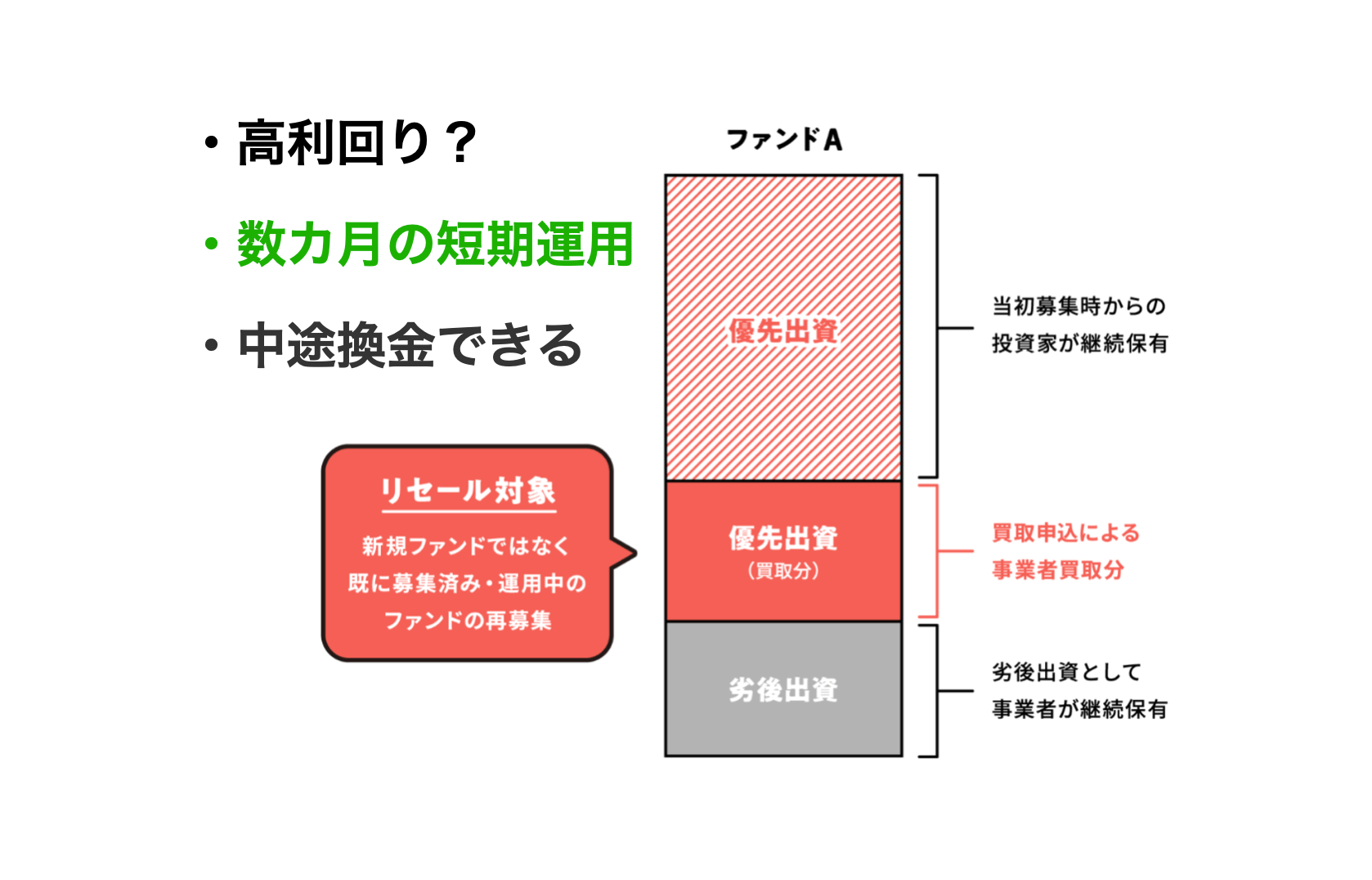

4.新規募集停止およびバンカーズによる買収

「SBIソーシャルレンディング」は2021年4月に新規募集を停止しました。

そして、2022年3月、SBIソーシャルレンディング株式会社は株式会社バンカーズにより買収され、ソーシャルレンディング事業は同社へ承継されています。

バンカーズへ事業承継した背景

SBIソーシャルレンディング株式会社は、「バンカーズ」を含め複数社から事業承継の申し出があったそうです。

その中から「バンカーズ」を選定した理由として以下を挙げています。

- 金融機関としての専門性が高いこと

- 適正なコンプライアンスとガバナンスの体制を有している

- 融資型クラウドファンディングサービスの運営実績がある

SBIソーシャルレンディング事件の教訓とは

「SBIソーシャルレンディング」は当時業界最大手。

なおかつ上場会社であるSBIグループの1社が起こした不祥事として、ソーシャルレンディング投資家のみならず社会に大きな衝撃を与えました。

SBIグループが損失補填を行ったことにより結果的に投資家の損失は避けられました。

しかし、一歩間違えれば取り返しの付かない損害に発展していた可能性もあります。

業界全体への負の影響も少なからずあったと考えられます。

問題からの学び:融資先など透明性をチェック

この一連の事件から学ばなければならない重要なことは以下の通りです。

| 大事なこと |

|---|

|

ソーシャルレンディングに投資を行う際は、これらのことに十分に注意をしましょう。

さらに資産を一点集中させることなく分散投資も行う、といったリスクマネジメントも必要になります。

ピックアップ記事

テクラウドで買えない・投資できない理由と対策5選|抽選・先着に勝つコツを解説

「テクラウド(TECROWD)で投資したいのに、毎回抽選に外れてしまう」「先着方式で申し込んでも間に合わない」と悩んでいませんか?本記事では、テクラウドで投資できない主な理由と、その対策を詳しく解説します。抽選や先着方式の仕組みを理解し、投資成功の確率を高めるためのポイントを紹介します。テクラウド(TECROWD)で買えない理由とは?…

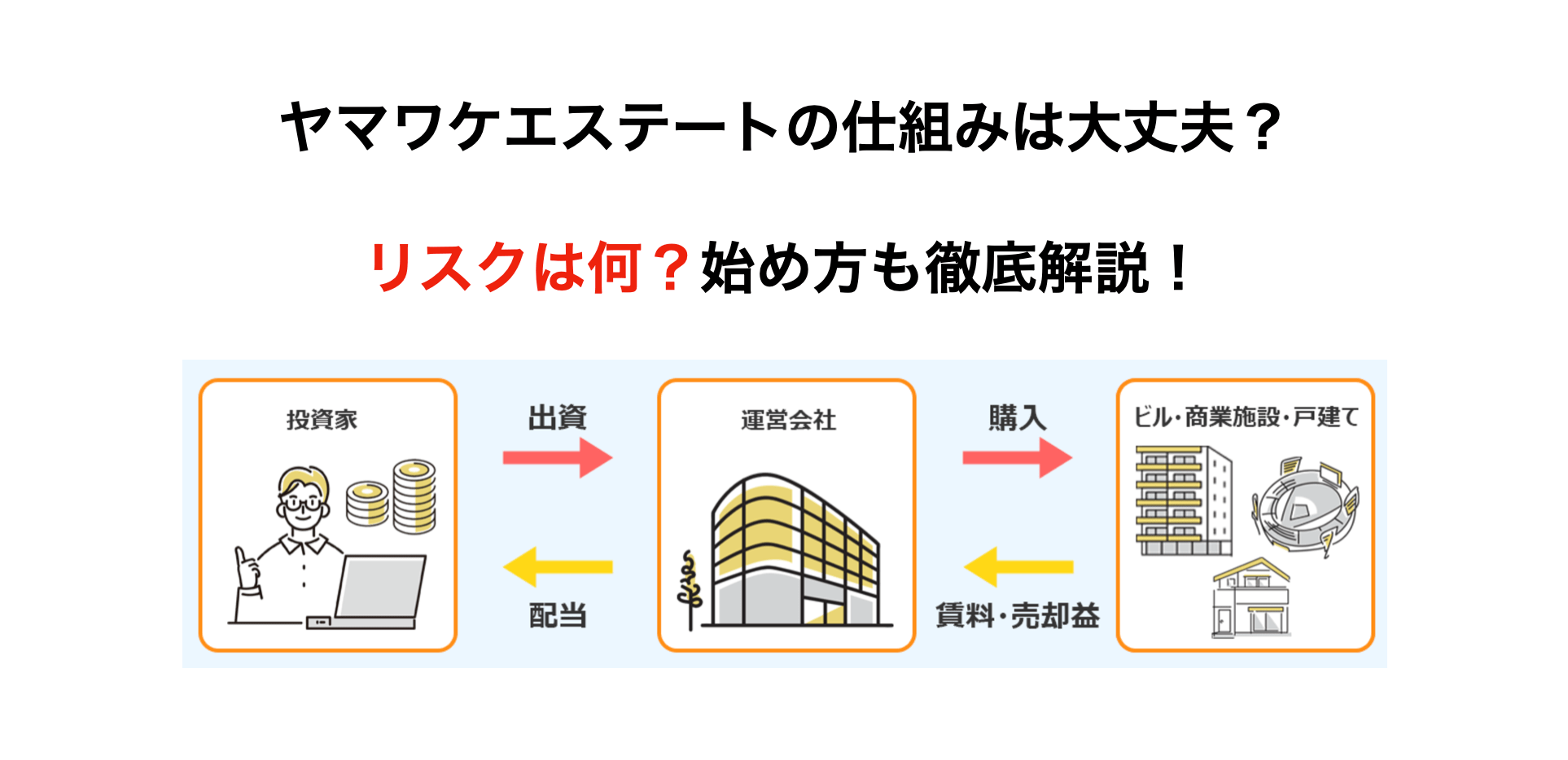

ヤマワケエステートの仕組みは?始め方やリスクも徹底解説!

「ヤマワケエステートって、他の不動産クラファンと何が違うの?」「仕組みが難しそうで不安…」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では以下の点を初心者でもわかりやすく解説します。・ヤマワケエステートの仕組みや投資の流れ・リスクや、複数のリスクへの対策1万円から始められる不動産クラウドファンディングとして注目を集めるヤマワケエステート。その裏側にあるビジネスモデルやファンドの種類、投資家を守る仕組みを理解していきましょう。ヤマワケエステートの基本的な仕組み…

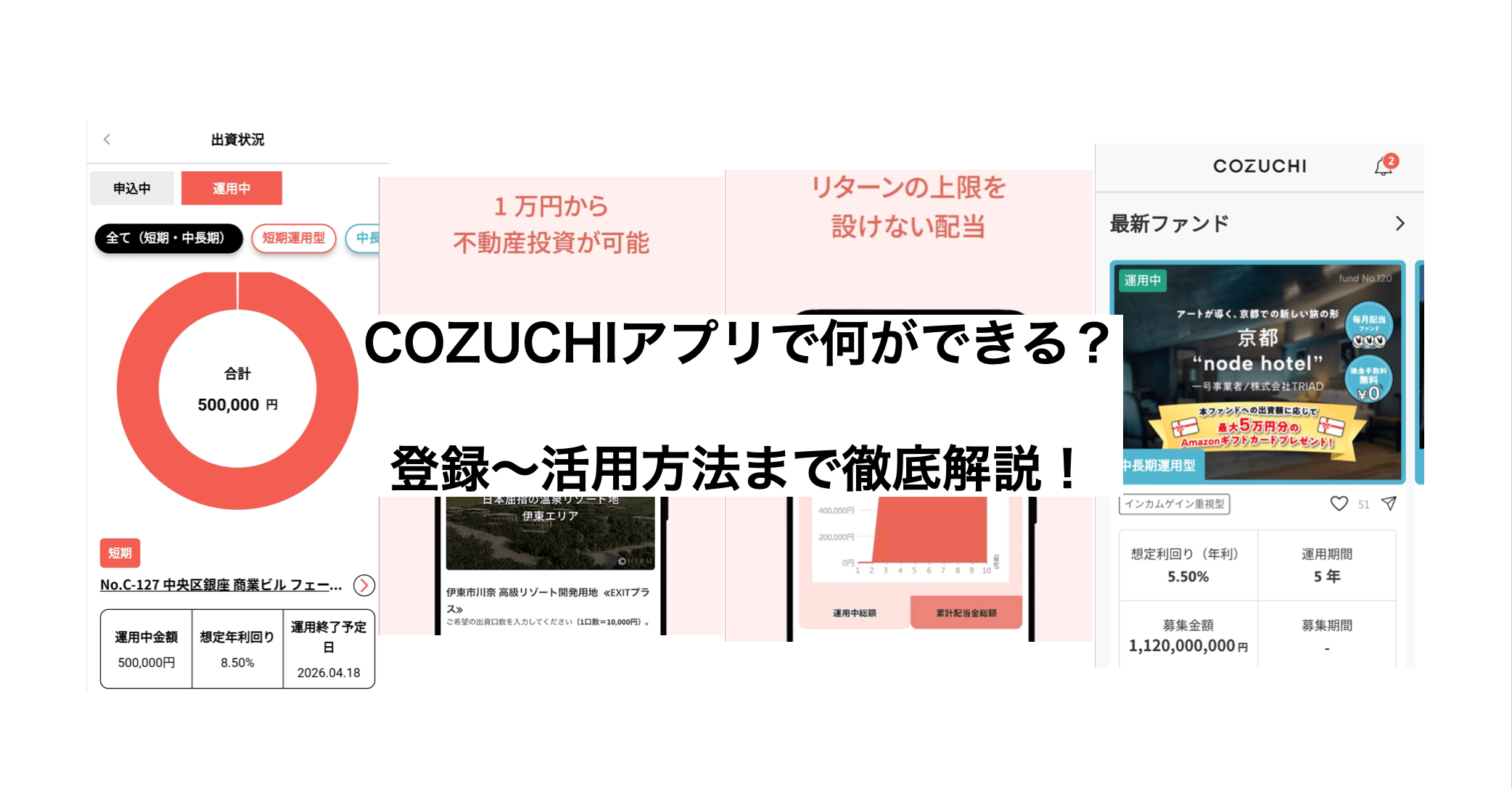

COZUCHIのアプリで何ができる?実際に使い登録〜活用方法まで徹底解説!

「不動産クラウドファンディング、COZUCHI(コヅチ)のアプリって使いやすい?」「ブラウザと何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では「COZUCHI」の公式アプリについて詳しく解説します。…