不動産クラウドファンディング事業者は分別管理が義務付けられており、事業者の資産と出資者から預かった資金を区別して管理しなければなりません。

分別管理は、投資家がより安心して不動産クラウドファンディングに投資できるようにするための大切な制度です。

今回は、不動産クラウドファンディングの分別管理の仕組みや方法に加えて、注意したいポイントについて説明します。

この記事で、不動産クラウドファンディングの分別管理について理解を深め、安全性の高い事業者選びにお役立てください。

>>【徹底比較】おすすめ不動産クラウドファンディング9選

不動産クラウドファンディングにおける分別管理とは

分別管理されていなければ、出資者から預かった資金が本来の目的で利用されず、無断で別の用途に充てられてしまう可能性があります。実際のところ、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)では、出資金を事業者が自身の借入返済に充てるなどの事態が過去に起き、金融庁により業務停止命令などの行政処分がとられています。

不動産クラウドファンディングを運営するためには、国土交通大臣または都道府県知事から健全な事業運営ができると認められる必要があります。不動産クラウドファンディングでの運用を検討している場合は、余計なトラブルを発生させないためにも不特法で認められている事業者であるかどうかを国土交通省のWebサイトで確認しておくと安全です。

もし登録を受けていない事業者がファンドの募集などをしていた場合は詐欺の可能性も考えられるため、十分な注意が必要です。

不動産クラウドファンディングにおける分別管理の種類

不動産クラウドファンディング事業者は、事業者自体の資産を管理する口座とは別に、出資金を管理するための分別管理口座を開設します。分別管理口座の開設先には、銀行と信託銀行の2つがあります。それぞれの特徴を見てみましょう。

銀行で分別管理するケース

分別管理に利用する銀行口座は、事業者とは別名義で開設し、事業者の資産と明確に分けることになっています。しかし銀行口座に預けられた資産は事業者が管理するため、資金の入出金は事業者が自由に行えます。また、事業者自身による資金管理であるため、信託銀行の場合には発生する管理手数料が発生しません。

これらのことから、確実に資金が正しく管理されているとは言い切れない点が銀行口座を分別管理口座にしている事業者のデメリットとして挙げられます。加えて、仮に事業者が倒産・破綻した場合などには、事業者の別名義口座内の資産も差し押さえの対象となってしまう点に注意が必要です。

一方で事業者にとっては資金の使い勝手がよくなることから柔軟な運用が可能になると考えることもできます。

信託銀行で分別管理するケース

事業者が出資者から預かった資金の所有権は形式上、受託者である信託銀行に移ります。資産の管理は事業者ではなく受託者である信託銀行が行うため、事業者は資金を自由に入出金することはできません。

信託銀行で分別管理することを「信託保全」といい、出資者の代理人(受益者代理人)として認められた外部の弁護士や公認会計士が信託口座内の資金を監督することになります。つまり、信託保全が行われていれば、出資金はより厳重に管理されているといえます。また、信託銀行に預けられた資金は、銀行の場合と違って差し押さえの対象にはなりません。事業者が倒産や破綻した場合でも、出資者の資金は守られやすくなります。

ただし、信託銀行に預けている場合、事業者は信託財産の管理手数料を支払う必要があります。そのため、投資家としては投資の際の安心感が得られる一方で、手数料のぶん、利回りが若干抑えられる可能性はあるでしょう。

不動産クラウドファンディングの事業者別の分別管理

| 種別 | 認可に必要な出資額 | 事業内容 |

| 第1号事業者 | 1億円 | 不動産特定共同事業契約を締結しており、契約に基づいて運営し、収益を直接分配する事業者 |

| 第2号事業者 | 1,000万円 | 不動産特定共同事業契約の締結を代理か媒介する事業者 |

| 第3号事業者 | 5,000万円 | 不動産特定共同事業契約に基づいて委託運営し、不動産取引業務を行う事業者 |

| 第4号事業者 | 1,000万円 | 不動産特定共同事業契約の締結を特例事業者に代わって行う事業者 |

そして、分別管理方法も種別(第1・3号事業者と第2・4号事業者)によって異なるため、管理方法の違いについてそれぞれ解説していきます。

第1・3号事業者

第1号・第3号事業者は、不動産の運用を行う事業者です。帳簿による分別管理と、銀行などによる専用口座または信託による分別管理を行っています。

第2・4号事業者

第2号・第4号事業者は、不動産の運用を行う事業者のために契約の媒介や仲介を行う事業者です。帳簿による分別管理と、信託による分別管理を行います。

銀行よりも信託による分別管理のほうが厳密な管理がなされますが、第1号・第3号事業者は信託による分別管理が必須とはされていません。一方で、第2号・第4号事業者は銀行での分別管理は認められておらず、信託銀行を利用しなければなりません。

これは、他の事業者のために多額の資金を預かる可能性があるため、厳しい分別管理が求められているといえます。

分別管理をされているから100%安全だというわけではない

分別管理によって不動産クラウドファンディング事業者と出資者の資金が明確に区分されるため、出資金が本来の目的とは違う用途に勝手に流用されるリスクは低減できると考えられます。

しかし、分別管理と元本保証は異なります。分別管理されているからといって、出資者の資金が全額守られるわけではありません。分別管理はあくまでも事業者の資産と出資者の資金を区別して管理することであって、100%安心安全ではないことを理解しておきましょう。

また、不動産クラウドファンディング投資をより安全に行うための手段の一つとして、「SPC(Special Purpose Company/特別目的会社)」を活用している事業者を選んで投資することが挙げられます。SPCとは、特定の目的のために企業によって設立される事業実態がない法人のことをいいます。

いわゆるペーパーカンパニーであり、一般的に資産と企業を切り離すために活用されます。SPCを活用した不動産クラウドファンディングでは、不動産の所有者は事業者ではなくSPCとなり、それによって事業者と出資者の資金を切り離されます。つまり、万が一事業者が倒産・破綻した場合などに資産が守られる(倒産隔離)可能性が高まるというメリットがあります。

より安全性の高い不動産クラウドファンディング事業者を選ぼう

不動産クラウドファンディングの分別管理について詳しく解説しました。

不動産クラウドファンディング事業者は、法律上、分別管理が義務付けられています。つまり、事業者の資産と出資者が預けた資金はしっかりと区別して管理されています。出資金が勝手に本来の用途と異なるところに活用されたりするリスクは比較的低いといえます。ただし、分別管理されているからといって出資金が100%守られるわけではないことは覚えておく必要があるでしょう。

ファンドを選ぶ際には利回りの高さなど表面的なメリットに目が行きがちですが、それだけでなく、銀行と信託銀行のどちらで分別管理されているのか、SPC(特別目的会社)を活用しているのか、など事業者の運営体制などにも注目しましょう。複数の事業者を比較しながら、安全性の高い事業者のファンドを選ぶことが大切です。

ピックアップ記事

【山下テスト用】利回り12%で怪しい?FUNDI/ファンディの評判や短所を投資した男が解説

この記事では、不動産クラウドファンディング「FUNDI(ファンディ)」の評判やメリット・デメリットを紹介します。…

テクラウドで買えない・投資できない理由と対策5選|抽選・先着に勝つコツを解説

「テクラウド(TECROWD)で投資したいのに、毎回抽選に外れてしまう」「先着方式で申し込んでも間に合わない」と悩んでいませんか?本記事では、テクラウドで投資できない主な理由と、その対策を詳しく解説します。抽選や先着方式の仕組みを理解し、投資成功の確率を高めるためのポイントを紹介します。テクラウド(TECROWD)で買えない理由とは?…

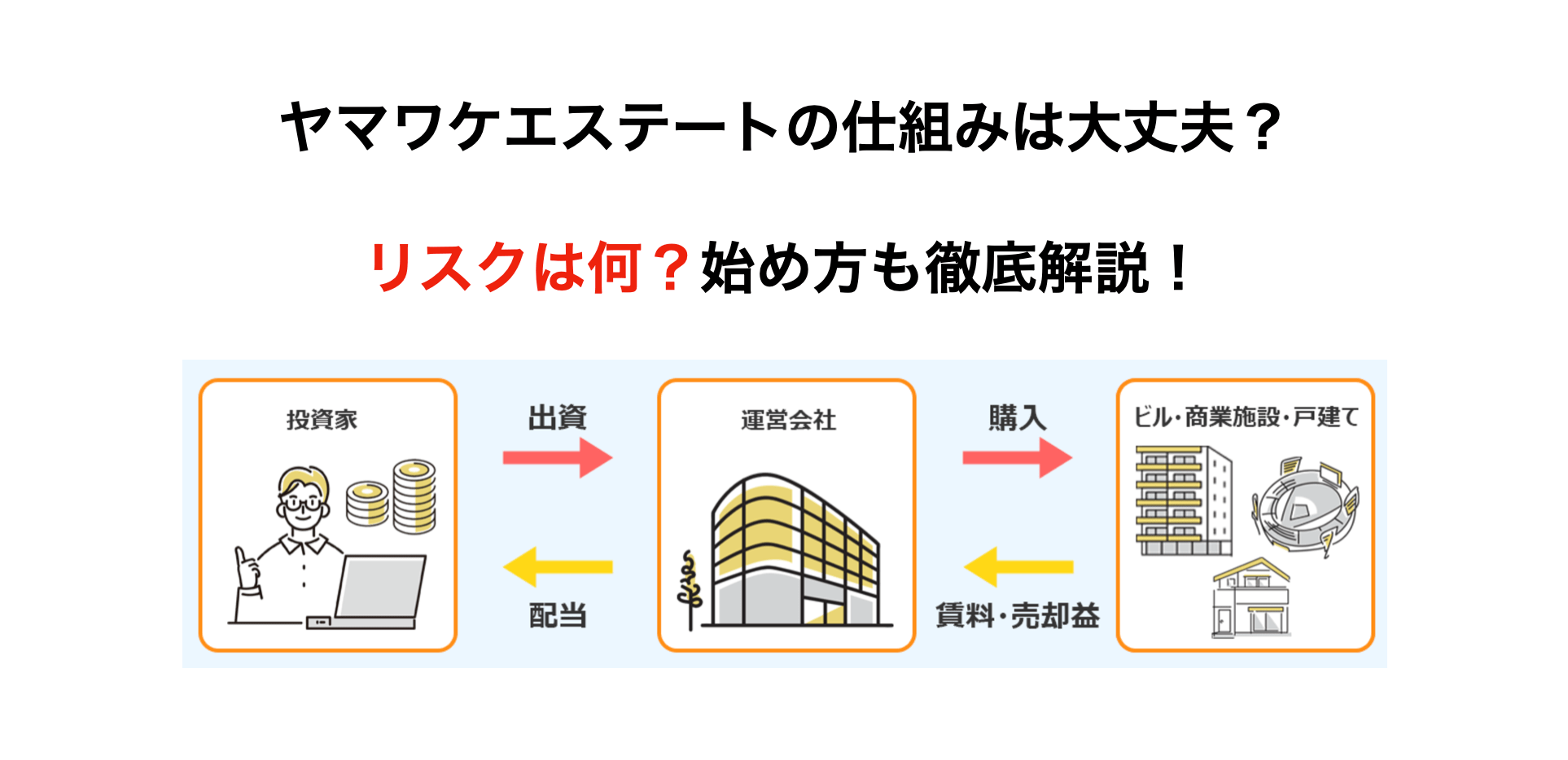

ヤマワケエステートの仕組みは?始め方やリスクも徹底解説!

「ヤマワケエステートって、他の不動産クラファンと何が違うの?」「仕組みが難しそうで不安…」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では以下の点を初心者でもわかりやすく解説します。・ヤマワケエステートの仕組みや投資の流れ・リスクや、複数のリスクへの対策1万円から始められる不動産クラウドファンディングとして注目を集めるヤマワケエステート。その裏側にあるビジネスモデルやファンドの種類、投資家を守る仕組みを理解していきましょう。ヤマワケエステートの基本的な仕組み…

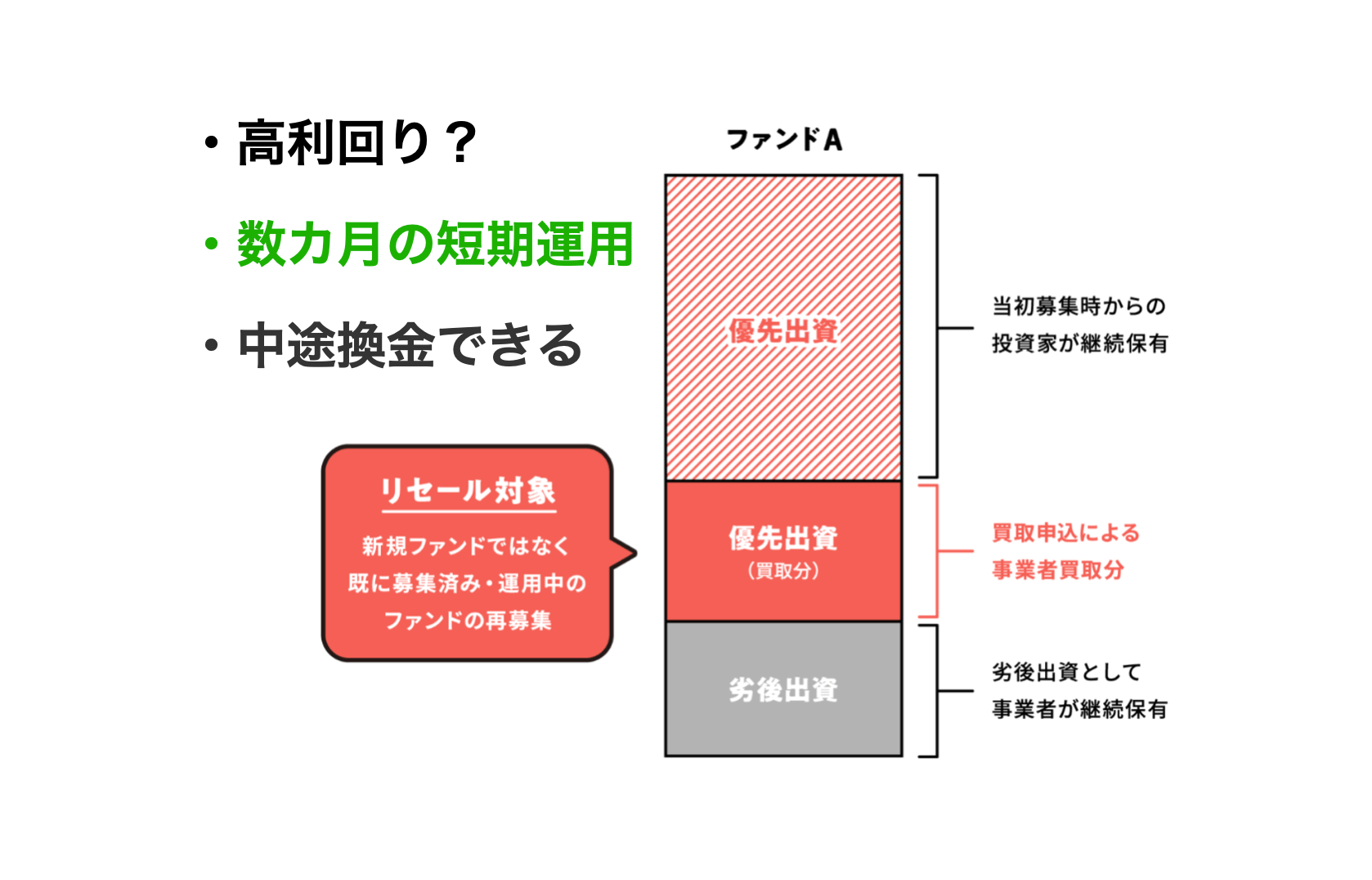

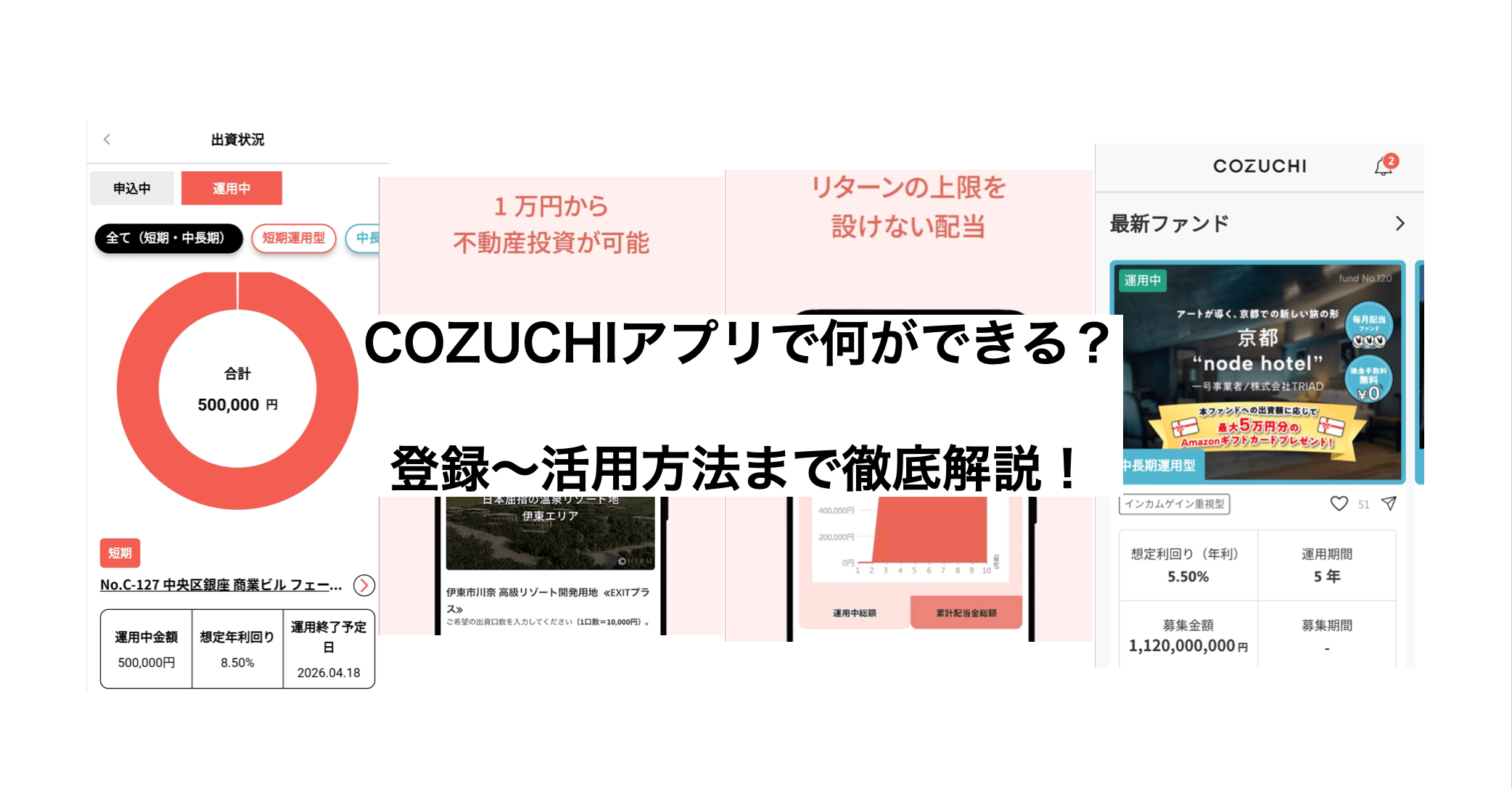

COZUCHIのアプリで何ができる?実際に使い登録〜活用方法まで徹底解説!

「不動産クラウドファンディング、COZUCHI(コヅチ)のアプリって使いやすい?」「ブラウザと何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では「COZUCHI」の公式アプリについて詳しく解説します。…